我于1948年3月31日出生在浙江省慈城镇, 1952年5月随父母迁至上海, 自此一直在上海居住。1955年、1961年和1964年先后进入新闸路第一小学、向新中学和时代中学读小学、初中和高中。1969年2月到安徽省来安县玉明公社插队落户,1974年5月按中央“特困”政策的文件精神返沪, 在黄浦区长沙街道生产组工作4个多月,遂于1974年11月进入上海师范大学(校址在今澳门人威尼斯官网中北校区)历史系培训班学习。 1976年1月初毕业后留校在图书馆工作,同时到上海图书馆七、二一大学古籍班脱产学习, 1977年2月在古籍班毕业并回本校图书馆搞古籍整理。国家恢复高考制度后于1978年考取上海师范大学(不久后成为澳门人威尼斯官网)数学系曹锡华先生招收的代数群专业的研究生,同时在曹先生推荐下参加当年国家组织的出国外语考试并被录取成为出国留学预备生。

我自小对于数学有特殊爱好,读中学时看过一些课外数学读物,也做过一些数学研究。 例如, 写出s(n,k):=1k+2k+…+nk当k取定时关于n的多项和式, 其中n、k是正整数。我在中学时代就能具体地算出当k为三十多时s(n,k)的多项和式,独立地(即不是通过文献)算出文献里称为贝努利数的数,并能证明s(n,k) 的多项和式当k是偶数时有因子n(n+1)(2n+1)/6, 当k是大于1的奇数时有因子n2(n+1)2/4。尽管这不是什么了不起的成果,但是作为一个中学生能独立地观察到和证明这个结论也属不易 (作为练习,读者可试着证明以上结论。思考题:当k的取值在较大整数范围内变动时,s(n,k) 关于n的多项和式还可能有其它什么公因子吗?此类问题,一般说来猜结果要比证明难)。

我兄长曾是复旦大学物理系本科生,1964年毕业后被分配在外地工作。“文革”中我将兄长留在家里的数学讲义拿来自学,很感兴趣, 内容一般都能看懂理解,没遇太大困难。对于讲义后所附习题,也大多会做。我有一个好习惯:学完一个阶段都要总结一下并自问是否真懂,我自有一套检验是否真懂的办法:真懂就要能触类旁通,举一反三,过后不忘。学完这些讲义后,我到福州路旧书店去淘书。尽管囊中羞涩,只能挑一些价廉的数学书籍, 但是也大大开扩了我的数学眼界。经过近二年的不懈努力,我基本上达到了数学系本科生的学业水平。 1969年2月起至1977年我因插队务农、学历史和古籍等原因中断学数学,直至1977年下半年全国恢复高考后才下决心重新捧起数学书,期间中断了将近九年的数学学习,但是一旦重回数学,发觉自己基本没有忘记曾经所学, 可见我当年自学本科数学的基础打得相当坚实牢固,这大大增强了我学好数学的自信心。另一个促使我重走数学路的原因是数学系周彭年老师的知遇之恩。周老师时任图书馆图书编目的顾问,经常来图书馆, 一来二往就同我相熟了。当时图书馆里很多同事为其子女准备高考弄来很多高考试卷,我看到后一时技痒很快写出答案, 这对于我来讲本是举手之劳、小事一桩。但是图书馆里同事好像发现了什么人才,替我宣传开了, 消息传到了周老师耳朵里, 他就过来夸赞我,我随即把自学过本科数学的经历告诉他并表达了想报考研究生的愿望。他告诉我1977年底数学系只有系主任曹锡华先生有招收代数专业研究生的打算。我当即就决定报考曹先生的研究生。周老师告诉我报考研究生的必读书籍:北大数学力学系主编的 “高等代数”、复旦大学主编的“数学分析”上下卷, 还有Jacobson编写的“抽象代数”第一卷(中译本)。前两本书我都自学过, 唯有最后一书我连名字都没听到过, 更不用说其内容了。但是为了报考曹先生的研究生,我必须啃下这三册书。我总共花了约两个月的时间硬是读懂了“抽象代数”,书后的习题除了两题外也都做出来了。

周老师将我的情况告诉曹锡华先生, 1977年12月的某一天,曹先生在他数学系的办公室里约见了我,简单地问了我一些个人情况,如在哪里读高中,读了点什么数学书籍,等等。曹先生让陈志杰老师解答我未做出的那两道题,陈老师仅解出其中一题。那道未解出的题后来我在研究生学习期间翻阅数学文献时找到了答案,这是后话。

在我决定报考曹先生的代数群专业研究生时,还有两段插曲值得记一下。一个插曲是:1977年11月的一天学校组织民兵到江湾进行实弹射击,射击前在校内作二天的无弹射击姿势训练。教练在实弹射击前一天的姿势训练时很不看好我,奚落我说明天能及格就不错了。谁知实弹射击时我竟射中45环(共5枪),名列第三,得了奖状,大大出乎所有人包括我自己的预料(这辈子我总共就打了5枪)。我自感时来运转,对考研成功的信心倍增。另一段插曲是:图书馆有位八十多岁的老先生名叫周子美,民国时期曾在著名藏书楼嘉业堂做过多年古籍整理工作,在鉴别古籍版本方面积累丰富的经验。全国恢复高考后他也跃跃欲试想招收研究生,看我在图书馆的古籍书库里年纪轻轻又很坐得住,认为是可造之才,就认定我是他的培养对象,把他辛辛苦苦写成的嘉业堂藏书札记复写一份很慎重地送给我,说很愿意将其平生所学悉数传给我。当他得知我要报考数学系的研究生时便想方设法劝阻我,说我没有门路又没受过正规的数学训练是不可能被录取的。后来当他得知我被数学系录取时大失所望,气得不愿理我。也是机缘巧合,后来华东师大分配我的住房与周先生在同一栋楼,我住301室,周住201室。我丈人与周先生的已故儿子曾是燎原化工厂的同事,所以我丈人替我每天向周先生请早安,从没缺过一次。周先生独居孤寂感强,非常在乎这个待遇。有一次周先生突然想起说今天楼上的先生没来给他请早安,但是周的保姆告诉他楼上的先生来请过早安,是周自己忘记了。周先生很长寿,直到1998年重阳节102周岁时才驾鹤西去。

我因代数群专业的入学考试成绩名列第一而被曹先生推荐参加当年国家组织的出国外语考试并被录取。在联系和等待出国留学的两年多时间内我顺利地修完代数群专业的所有研究生课程并于1981年6月通过论文答辩获理学硕士学位。

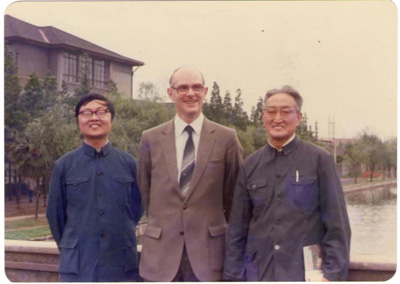

在华东师大数学系资料室

右起:杜杰、曹先生、王建磐、时俭益

我于1981年8月1日赴英国开始留学生涯。先在英格兰西北部的兰卡斯特大学参加两个月的语言集训,10月初到达留学目的地,位于考文垂市的Warwick(译为“瓦瑞克”)大学数学系。考文垂市是英国在第二次世界大战中唯一被纳粹德国空袭彻底摧毁的中等城市,瓦瑞克大学位于考文垂市郊外三英里处,1965年成立,我入校时只有16年历史,较新。师资力量很强, 很多教师有在剑桥大学多年工作的经历。我的导师Roger William Carter 教授是国际著名的代数学家,在华东师大做研究生期间我曾学过他的著作“Simple Groups of Lie Type” (译作“李型单群”)。 我在他的指导下学习代数群表示理论。在瓦瑞克大学数学系读研究生一般先要攻读硕士学位。与Carter教授第一次见面时我告诉他: 我在中国已在曹先生的指导下完整地学过代数群理论,征询能否直接攻博。 几天后Carter在其办公室里约见我,办公桌上放着几本书,他一一拿起书问我是否学过, 我回答说都学过了。于是他就同意我直接攻博,并向校部写了推荐信,一周后学校通知我可直接攻博, 整个过程简单便捷。

Carter教授当时正在写一本标题为 “ Finite Groups of Lie Type: Conjugacy Classes and Complex Characters”(译作“李型有限群:共轭类和复特征标”)的书,该书花了Carter近四年时间,那段时间他只带我一个博士生,专心指导我,给了我得天独厚的机会。他让我读Kazhdan和Lusztig合写的发表于1979年的著名论文“Representations of Coxeter Groups and Hecke Algebras” 。为了检查我是否读懂文章,Carter让我具体刻画A2型仿射外尔群的胞腔。我很快就把这事做好了。不仅如此,我还成功地刻画 An型仿射外尔群的一个双边胞腔,它由该群所有具有唯一简约表达式的非单位元组成。Carter对我这个结果很感兴趣,鼓励我找出An型仿射外尔群的更多胞腔。Carter告诉我可将仿射外尔群的元素与欧氏空间的alcove(译作“室”)建立1-1对应关系, 我利用这种关系给出了An型仿射外尔群元素的alcove form(译作“室形式”,即用一组整数表示室的位置, 也即表示对应的元素),于是元素之间的变换可用整数组之间的相应变换来描述)。我以元素的室形式为工具成功地刻画了An型仿射外尔群的最大双边胞腔 (称之为“最低双边胞腔”, 因为它在由所有双边胞腔组成的偏序集里处于最低位置)。 威尔斯大学的A.O. Morris教授是我在参加全英年度数学会议时由Carter教授介绍认识的。他得知我在考克斯特群的胞腔研究方面取得成绩,于1982年7月份邀请我去威尔斯大学进行为期一周的访问并作学术报告。这期间英国铁路工人罢工,我无法乘火车去。Carter教授特地用其自驾车向南行驶约两小时把我送到长途汽车站,我在那里乘长途汽车到威尔斯大学, 一周后Carter又如约到该长途汽车站把我接回瓦瑞克大学。

我认识Lusztig是在1982年年初,他与其妻子和大女儿一起在去意大利罗马访问的途中经过瓦瑞克大学。瓦瑞克大学是Lusztig于1971年获Ph.D.学位后得到的第一个工作岗位,他在那里一共工作了六年多,期间与Carter教授一起发表合作文章并结下终生友谊,1978年他被美国的MIT大学聘任后在那里一直工作至今。Carter介绍我认识Lusztig。Lusztig是犹他人, 1946年5月20日出生在罗马尼亚,成年后辗转来到美国,Lusztig是天才的代数学家,李理论和表示论的国际权威,现在是美国科学院院士。2014年获邵逸夫数学科学奖,2022年获沃尔夫数学奖。他19岁就开始发表论文,1971年在普林斯顿大学获Ph.D.学位,导师是英国著名数学家M. F. Atiyah。 Lusztig与Deligne于1976年在美国杂志Ann. of Math.上合作发表的论文“Representations of Reductive Groups over Finite Fields”是其成名之作。由于文章内容异常重要而又深奥难懂, Carter 决定写书“李型有限群:共轭类和复特征标”来比较通俗地介绍该文。我是Lusztig所认识的第一个中国学人。

Lusztig得知我正在研究考克斯特群的胞腔理论并已取得初步成果,很感兴趣,就告诉我An型仿射外尔群有一种组合刻画,即实现为整数集合上具有某种性质的一个置换群,这是集合{1,2,…,n+1}上对称群Sn+1的一种自然推广。我当时用元素的室形式刻画胞腔做得正顺手,暂时没顾及Lusztig的这种刻画。直到半年后我将那个最低双边胞腔刻画清楚了,要进一步研究其它胞腔时才决定运用Lusztig教我的组合刻画。

我用Lusztig的组合工具重新刻画A型仿射外尔群的最低双边胞腔,发现可做得异常简洁。于是就产生了用Lusztig的组合工具刻画A型仿射外尔群所有胞腔的设想。作为起步,我对Kazhdan和Lusztig在1979年发表的那篇著名文章里所定义的左星作用做了组合描述、提升和改造。考克斯特群里的两个元素如果可通过一个左星作用互相变换,则这两个元素必定落在同一左胞腔里。 如果这两个元素可通过一系列的左星作用互相变换, 它们当然仍落在同一左胞腔里。于是我设计了两种特殊的左星作用序列, 分别称为 iterated(译作“互换”)星作用和块之间的interchanging(译作“迭代”)作用, 这两种左星作用序列具有单个左星作用不可企及的功能:能将一般元素按照一定步骤变换成具有典范形状的元素。 我还设计了元素之间的另一种作用, 称为层之间的raising(译作“提升”)作用, 这后一种作用一般不再是左星作用序列,但是确保元素不离开所在的左胞腔, 特别是能确定两个具有典范形状的元素是否落在同一个左胞腔里。我构造的元素之间的这些作用以Lusztig的组合刻画表述出来,是组合方法的一种革新和创造,成为我研究A型仿射外尔群左胞腔的关键工具和独门技术,由此我拟定了刻画A型仿射外尔群左胞腔的毕其功于一役的基本步骤。相比于前一阶段我用元素的室形式刻画A型仿射外尔群的最低双边胞腔,此时我的研究工作差不多是重启炉灶新开张,需要重新设计我的研究方案。要特别加以说明的是:我那从头来过的想法是在我工作做得非常顺利成功的当口, 而非陷于死胡同寸步难行的境遇。说明我在自己的研究经历中以方法和工具方面的创新为先导不断取得新的成就,对自己的工作始终充满信心和热情,牢牢掌握着主动权。这样经过了差不多又半年时间的深入探索,我终于取得了重大突破 : 彻底明显地刻画了A型仿射外尔群的所有左胞腔。

在这半年时间里, Carter对我表现出极大的宽容。 我对他说:我的研究思路正在变道,要做很多探索性工作,很可能好几个月毫无进展,请不要催促我。Carter很表理解, 那一段时间里他与我每周例行的约见都有意避开敏感话题,除非我主动提起。1983年1月初曹先生得到英国一个fellowship的资助到瓦瑞克大学进行为期三个月的访问(曹先生获此资助有我一份努力,申请消息和材料由我从瓦瑞克大学邮寄给他,我在Carter面前介绍了曹先生) Carter和我在接待曹先生方面花费了不少时间和精力,但是这并不特别影响我的工作进度,2月中旬我终于迈过了最后那道坎,彻底解决了A型仿射外尔群所有左胞腔的刻画工作。这是一个很大的成功。 Carter随即将此告诉了Lusztig, 后者在其1983年完成的论文预印本“Cells in affine Weyl groups”里提到了我的成果。

1983年3、4月间我按公费留学规定享受回国探亲的待遇,探亲期间我回到华东师大,校外办专管留学进修的X老师对我很不待见,好像我犯了什么大错误似的。他一是指责我擅自改变出国身份。因为1981年我临去英国之前并不知道自己究竟是被安排攻读学位还是进修,到了英国之后才知道是攻读学位,这点我从英国给曹先生写第一封信时及时作了说明。心里认为告诉了导师兼系主任的曹先生就等于告诉了华东师大。但是X老师认为我眼睛里只有曹先生没有校外办是目无领导。我只得虚心向他赔不是。二是X老师认为我不该让曹先生拿英国的这个fellowship去瓦瑞克大学访问,说复旦大学的苏步青先生在一次公开讲话里批评曹先生拿这个fellowship有失身份,应该让较年轻的人去拿(后来得知复旦有人申请该fellowship不成功而向苏先生抱怨致使苏先生不快)。事实上曹先生拿的这个fellowship是个很不错的位置,可多次去英国访问,曹先生靠这个fellowship资助于1987年第二次去英国出席由Carter主持的一个表示论会议。北京大学的张恭庆教授也获得过这个fellowship且颇感得意。X老师要我把一年多来在英国留学的经历向他书面汇报,我如实写好后交给他,他看了知道我做得不错,就笑笑放我过关了。此后X老师一直与我相处得很好,这是后话。

5月初探亲假结束返回瓦瑞克大学继续我的留学生涯并开始全力写我的博士论文。在不到8个月的日子里我二易其稿,第一稿写了一百四十页,第二稿扩充到二百四十页,我写博士论文不是纯粹组织文字,也使论述更为精准严密, 是一种再创造。 1984年初请数学系秘书Terri Moss小姐帮我用电动打字机打印博士论文。至2月底竣工。我由国家公费资助留学,至此我的留学期限尚余11个月, 加上打印论文的2个月,我一共多出13个月的富余时间。这期间我毫无学业压力,思想上非常自由放松,正是放飞自我的极好时机。1984年1月Carter教授将我的论文手稿复印后拿到德国召开的一个数学专题会议上去介绍,回来后他告诉我会上很多人向我要文章看结果。我当即花了几天时间写了一篇十几页的短文简要地介绍我的工作(这篇短文后来登载在国内杂志“东北数学”上,成为我第一篇公开发表的论文)。当时我还不会用打字机打字,但是总共十几页的文章我还是学着慢慢地打出来, 并一一寄给了那些要文章的人。 有人建议我在1984年的余下时间里到欧洲各处去旅游,但是我没有这样做, 而是集中精力思考一些能继续拓展我研究成果的课题。我想今后回国后必然要承担较重的教学任务, 儿子刚出生我也将承担较重的家务,不大可能再有整块时间让我搞科研, 因此一定要利用目前的大好时机多出点成果。

已知An型仿射外尔群的元素与n维欧氏空间里的室形成1-1对应关系。我在刻画仿射外尔群左胞腔时很自然地引进了符号型的概念,符号型有明显的几何特征: 它是一个凸的超多面体(可能有界也可能无界),是连成一片的一些室的并,也可看成一些元素的集合。我证明了:A型仿射外尔群的每个左胞腔都是一些符号型的并,由此可推出这些左胞腔的左连通性。我对An型符号型进行计数, 惊奇地发现它居然等于(n+2)n这么个很奇特的数,这个数有多种重要的组合论解释,为一些组合数学家所重视。 我得到这个数起先仅是个实验数据:当n是较小整数时可通过直接计数得到,要证明这对于一般的n都成立则必须进行严格的论证。我经过半个月左右的慎密思考,发现每个符号型里都含有唯一的最短元素,将这些最短元作为群元素同时取逆, 奇迹出现了: 它们居然形成了n维欧氏空间里一个有界的凸的超多面体,这个超多面体里所含室的个数恰好等于(n+2)n,哈哈!证明明显而简单!我将所得到的结果和证明方法告诉Carter,他很感兴趣。作为一位富有经验的资深代数学家,Carter对于公式(n+2)n进行了大胆的解释:他说底数里的n+1可以理解成An型根系的考克斯特数,通常记作h,指数n可看作An型根系的秩r, 因此以上式子可改记作(h+1)r, Carter猜测这个改写过的公式对于一般仿射外尔群的符号型个数也可能成立。我将此称为Carter猜想。一年后我用类似方法证实了Carter猜想, 该结果发表在1987年英国的伦敦数学学会杂志上。我的这篇文章在国际学术界被引用逾百次,符号型后来被国际组合数学权威Stanley正式命名为Shi arrangement(译作“时排列”或“时配置”)而成为研究热点。

我的博士论文答辩被安排在1984年10月18日。根据英国学位制的规定,答辩委员会由两人组成,一名来自瓦瑞克大学数学系,由著名代数学家J. A. Green教授担任, 另一名来自校外,由伦敦大学数学系的G. James教授担任。答辩之前我心里没底,很紧张,问Carter我这点成果作为博士论文够分量吗,Carter安慰我说, 成果早已“more than enough”了。 按照英国学位制的规定,导师不能参加自己学生的论文答辩。当我在答辩房间外等候时,Carter 有意识地与我聊天使我心情放松。 答辩进行得很顺利,答辩老师们没怎么为难我。只有一个插曲:G. James 突然从论文中间挖出一段要我当面解释。由于文章是我自己写的,内容早已烂熟于心,完全难不倒我。我一解释,James的思维反倒有点跟不上了。瓦瑞克大学的博士学位授予仪式一年只举行一次,时间放在每年的七月初。我1月底就回国了,无缘参加仪式,届时学校将博士证书邮寄给我。我发现证书上我的名字被打印错了,写信向校方抱怨,他们随即补寄了一份更正后的证书给我。英国人知错即改,办事还是认真负责的。

我征询Carter教授:我所得到的成果以什么形式发表比较好?如果写成论文,那就要成为系列文章,花好多年才能发表完。Carter就去找他的数学系同事,那位同事建议我写成书稿投到西德Springer-Verlag出版社的数学讲座丛书。于是大概在1984年8、9月间Carter就出面把我的博士论文投了出去。我对投稿之事毫无经验,差不多每过一个月就去问Carter是否有消息。现在看来真是太心急了些。 由于我按公派留学的规定必须在1985年1月底之前回国,一旦书被接受发表,书稿必须按照数学讲座丛书的要求重新打字。这打字的费用Carter也帮我筹划好了,他向瓦瑞克大学校方申请了200英镑款项, 打字的人还是请那位帮我打博士论文的女秘书。我问Carter:能否边等出版社回音边开始打字,因为打字过程中要随时纠错,我在英国时做这事方便,回国后就不方便了。Carter一开始同意这样做, 那位女秘书就开始打字了。但是过了一二天Carter认为不妥:万一书稿没被接受,或者审稿人提出了修改意见,这前面已打字的页面不就作废了吗?于是只得急刹车,暂不打字了。好在1985年1月我临近回国的前夕,出版社来了消息:接受出版,不过,作为正式出版的书籍,作者须详细提供书内容的背景,因此建议在书的开头加上三章背景材料。 于是,Carter要我回国后抓紧时间补上那三章内容,他将于1985年4月初应曹先生的邀请到澳门人威尼斯官网数学系作为期七周的学术访问,届时他将指导我完成最终书稿。

除了以上成果外,我于1984年将关于最低双边胞腔及其所含左胞腔方面的结论从A型仿射外尔群推广到一般仿射外尔群。为此需要首先推广元素的室形式和符号型的概念, 同时对于Lusztig于1980年所描述的关于仿射外尔群在欧氏空间里室集合上的各种作用作出新的精密估计。我试图将这些结果写入我的书稿,以增加其内容的厚实度。但是为了不影响书的及时出版,Carter没同意我这样做,而让我先把书稿按博士论文的原有成果加上计数符号型这一新成果整理好出版,其它新增内容另行撰文发表。

我的书稿于1985年6月底修改完毕,然后邮寄到英国的瓦瑞克大学。Carter为我请女秘书Terri Moss打字,Carter花很多时间帮我随时纠正打字过程中难免出现的错误,同时添上许多没法打字只能手绘的插图。书稿在1986年3月作为西德 Springer-Verlag出版社的数学讲座丛书第1179卷出版, 共307页。该书的成果在此后多年里被我及他人进行各层面多角度的深耕和发展,给我一生的学术生涯开了个好局,我在心里默默感谢将我带上代数群领域并推荐我出国留学的曹先生和直接指导我取得书稿成就的Carter教授, 还有在关键地方点拨我的Lusztig教授。他们在学业上对我的精心指导和关怀给予我一生无穷无尽的前进动力。

1985年1月底我结束留学生活后回国,先在北京外国语学院集中。负责留学工作的一位官员问我:是否需要帮助联系工作单位?我回答说不需要,我回母校澳门人威尼斯官网工作。他说那好,就帮我办理了学成回国返校工作的必要手续。

华东师大在师大一村西楼一楼分配我一间住房,有效面积约14平方米,厨房和卫生间都公用。住房虽小,但是分配到华东师大的公房,就意味着有了今后在华东师大不断改善住房的机会,心里还挺满意。回华东师大数学系后,我决定低调做人,高调做事,先全力投入工作。

Carter教授于1985年4月1日应曹先生之邀到华东师大进行为期7个星期的讲学。他被安排住在位于师大一村的专家楼里, 与我的住处相距仅几十米。他到数学系讲解他最新出版的书“李型有限群:共轭类和复特征标”。 Carter很会讲课,他操着标准伦敦口音的英语, 抑扬顿挫,非常吸引听众。曹先生之所以邀请Carter来华讲学,部分原因是由于Humphreys教授对Carter的极力推荐。我每天陪同Carter往来于专家楼和数学系之间,讲课结束后就到他所住专家楼的房间里与他讨论我书稿的修改事宜。学校外办经常组织外国专家在上海周边游历,我陪着Carter做向导和翻译。周末我带着儿子在师大一村玩,有时会走到专家楼下面, Carter在窗口看到我们也会走下楼来与我们一起玩,这样就有了Carter与我及儿子的一张合影。Carter在结束访问后对于华东师大的代数研究团队留下了良好的印象。 他在对也曾访问过华东师大并将讲稿最终写成书出版的德国籍代数学家Janzten的书稿作评语时写了如下句子:“This impressive and wide ranging volume will be extremely useful to workers in the theory of algebraic groups. The author was encouraged to write this book as a result of a visit to East China Normal University, Shanghai. This Chinese university has indeed performed a service to mathematicians by stimulating him to write such a readable and scholarly book.”

1985年4至5月在华东师大丽娃河大桥

右起:曹先生、Carter、时俭益

曹先生的研究生杜杰在我回国时刚获得硕士学位,1985年寒假后开始攻读博士学位, 曹先生让我指导他论文。我让杜杰先读Kazhdan和Lusztig合作发表的论文“Representations of Coxeter groups and Hecke algebras”,然后让他考虑B3型仿射外尔群的胞腔分解。由于我对于仿射外尔群元素的室形式已有非常成熟的描述,对于做群的胞腔分解也有一整套现成的方法,杜杰很容易就上手了,加上他又是个勤快好学而乖巧的学生,到1987年春季学期就把结果做出来并完成了论文写作,当年获上海市青年优秀科技论文二等奖, 他甚至有余力进一步考虑D4型仿射外尔群的双边胞腔分解,并也把结果做出来了。曹先生的另一位研究生席南华于1985年上半年获硕士学位,暑假后开始攻读博士学位。曹先生也让我指导他论文。席南华很年轻,才过22周岁,很聪明,我第一次听到他名字还在我留学英国的时候。我在考虑数(n+1)n时遇到一个组合恒等式,写信问曹先生是否有人能证明。曹先生将问题抛给了研究生。席南华运用他在柯召等人写的书“组合论”上的公式很快给出了证明。1987年7月份我在法国参加表示论会议,从巴黎到马赛的火车上与Lusztig坐在一起。交谈中他从口袋里掏出一张皱巴巴的纸,告诉我有个问题他只做出一半,还有一半没做出。我征得Lusztig同意后将该纸复印后带回上海,把问题交给席南华考虑。1988年1月的一个午后,席南华到我住处找我,说他将问题解决了。我随即写信告诉Lusztig, Lusztig很高兴,写信给我表示要和席南华合作将这个结果发表出来, 要我征求席南华的同意, 并说只要席同意,文章可由他来写。当时席已回他的湖南老家度寒假去了。我怕耽误时间就替席同意了。文章于1988年在美国杂志Advances in Mathematics上发表,具有很高的被引用率。席南华获博士学位后一直在中科院数学所工作,于2009年当选为中科院院士称号, 这是后话。

2018年7月在同济大学君悦酒店为王建磐和我70周岁举办祝寿活动

右起:黄谦、曾鹏、张细苟、刘东、时俭益、王丽、米倩倩、杨高、芮和兵

华东师大于1985年春季让我以博士论文报奖,经专家评议获国家教委科技进步二等奖。后来回想我当时这样报奖有点吃亏:论文在报奖时没有正式发表,论文的成果当时还没来得及被广泛引用。十多年后的1998年, 当我将于1986年正式出版的书报奖时,书中提到的符号型已被正式命名为“Shi arrangement”而成为国际组合数学的研究热点,就很顺理成章地获得教育部科技进步一等奖并于次年获得国家自然科学四等奖。这里还要提到一点:据参加过国家自然科学奖现场评议的二位专家私下里告诉我:评议组当时一致决定授予我国家自然科学三等奖,负责该奖项评议的科技部有位工作人员从北京打电话与我谈及奖项的名称问题,电话中他告诉我已被评为三等奖。 但是后来正式公布时我得的是四等奖。我去电话问那位工作人员, 他矢口否认他曾说过我得三等奖,说我本来得的就是四等奖。科技部可能为了平衡奖项作了内部调整,我不幸成了被往下调整的对象,这样对于我以后申报中科院院士的成功率可能是致命的。 2005年我作为有效候选人唯一一次参与申报中科院院士,此后我没有再申报过中科院院士。 评院士并非公平竞争,做好学术留给后人更重要。这么多年来我的科研不断推进且成绩斐然,得益于我能专心学问心无旁骛没有过多地卷入其它社会事务。

1986年我与曹先生一起编写研究生教科书“有限群表示论”,这是应高等教育出版社之约而做的一件很有意义的事。当时国内没有一本由中国人自己编写的系统介绍有限群表示理论的教科书。我收集了所有在国内能找到的介绍有限群表示论的英文版书籍, 1987年我去法国出席国际表示论会议时认识了Curtis教授,他和 Reiner 二人合写的二卷本书“Methods of Representation Theory with Applications to Finite Groups and Orders”于1987年出版,他说他要送一份给华东师大,问我寄给谁比较合适,我向他推荐曹先生, 于是他就将书寄给了曹先生。我与曹先生一起列出提纲,由我执笔写出初稿,历时二年时间于1988年定稿并投出,该书于1992年由高等教育出版社出版,主要介绍有限群在复数域上的表示理论(习惯上称“常表示”), 经多年使用先后获1995年度国家教委高校优秀教材一等奖和1997年度上海市科技进步三等奖。2009年重版时我执笔又添上有限群在素特征域上的表示理论(习惯上称“模表示”),篇幅在原版基础上增加了百分之五十左右。

前面提到我于1987年去法国出席国际表示论会议之事。会议特邀我以巴黎第七大学访问副教授的身份出席会议并作大会报告。会议期间Lusztig介绍我认识了Springer、Kashiwara等国际著名的代数学家。日本大阪大学的川中宣明教授邀请我在将来方便的时候访问大阪大学。后来川中教授为我申请取得日本学术振兴会会员资格并以该身份于1992年7月至1993年4月实现了访问, 为期十个月。

1988年我获霍英东教育基金会首届高校青年教师奖。同年9月起我被美国普林斯顿高等研究院数学所(简称IAS)聘为member进行为期十个月的访问。前四个月Lusztig作为distinguished教授在那里访问。我的被聘得益于Lusztig的大力推荐,他不仅自己推荐我,还让Springer为我写推荐信,同时推荐我的还有Carter和Humphreys。我与他们保持终生的联系和友情, 从心底深处感谢他们学术上的大力扶持。 我去IAS时在纽约肯尼迪机场降落,胡启迪老师此时正好在纽约访问,他来机场接我,并在他处食宿,次日他让在Rutgers大学工作的徐元钟老师开车送我到IAS。他乡遇故知,非常感谢数学系这两位老师对我的接待和帮助。与我同时在IAS访问的中国人有刚获得博士学位的田刚。田刚于1958年出生,比我年轻十岁。我俩都带着各自的妻子,经常一起外出购物和旅游,相处得很愉快。普林斯顿大学与IAS相邻,那里有不少中国留学生,周彭年老师的次子周林正在那里攻读经济学博士学位,中国科技大学的胡森教授当时在数学系留学,担任中国留学生联谊会主席,很活跃,经常会组织一些活动如放电影、新年派对等,中国驻纽约领事馆也常会派人来参加活动和指导工作。某天我在IAS的公共休息室用下午茶时遇到陈省身教授,他应IAS的邀请来作学术报告。我向他作自我介绍,他慈祥和蔼,表示对我的工作已有所闻并知道我正在这里访问,使我感到既意外又亲切,与他的心理距离一下子拉近了。陈先生做学术报告一开始说他1943年第一次到IAS做研究时台下的听众绝大多数都没出生,我环视了报告厅里的听众,发现除了项武忠教授外包括P. Deligne在内的所有人当时确实还没来到世上,大家很会心地笑了, 陈先生的报告内容既涉及很深的数学又披露他做数学的思想方法还穿插着一些有趣小故事,让听者兴味盎然,受益匪浅。我在IAS访问期间,Lusztig常给我看一些他正在做的手写材料。例如,他与Springer讨论问题的两封往来信件。我按照信中给出的结果和提出的问题作了研究并完成了一篇论文,被美国杂志Advances in Mathematics所接受。我去信给其主编Rota, 说要在文章前补上“祝贺曹锡华教授七十周岁生日”字样。没曾想Rota答复我说决定不接受我的那篇论文了。于是我打电话给Lusztig反映情况, Lusztig马上答复我说Rota的决定是违规不被容许的。过了几天,该杂志的一位女秘书来信说很抱歉,事情弄错了,文章照旧接受,告诉我可在核对校样时将需要的句子添加上,就这样, 任性的主编没能为所欲为,事情有惊无险地解决了。我在IAS访问期间完成的另一篇论文将对称群上的Robinson-Schensted算法推广到A型仿射外尔群,被美国杂志J. Algebra所接受。

结束访问IAS后,我接着得到明尼苏达大学数学系的为期一年的访问副教授位置,同时伊利诺安大学的印度籍女教授Srinivasan也邀请我去她校访问一个学期。只是后来因妻子在明尼苏达怀孕不方便搬家,我才没按计划去伊利诺安大学。

在明尼苏达大学访问期间我为本科生和研究生上课,课程名称有“线性代数及其应用”、“群论”、“多变量积分”,等等。在科研方面,因该校有较强的组合数学团队,我受他们的影响研究有界划分、格路和斜表之间的关系而完成论文“Skew Tableaux, Lattice Paths, and Bounded Partitions”。这篇论文相对于我过去的研究领域有点另辟蹊径。

1989年年初G.Lusztig与我在IAS内合影

我女儿时明妮于1990年7月下旬在明尼阿波利斯城出生,一个多月后我携全家返回上海。华东师大校外办和数学系派车到虹桥机场接我们。返回阔别二年的母校,心里感到很温馨。

曹先生带领下的华东师大代数团队,从1988年至1990年这二年间有四位教师先后被派出国:杜杰、温克辛、王建磐和我,后来,王建磐和我于1990年先后回国,杜杰和温克辛一直在国外发展。1988年曹先生代数团队新招了五位硕士生,对于他们的培养工作在近二年的时间内由七十来岁的曹先生一人承担,真是太难为他老人家了。我与王建磐回国后马上主动分担曹先生身上的重负,正好此时这些学生进入了做论文阶段,1991年他们都顺利地通过论文答辩而毕业了,其中三人(即芮和兵、张新发和任怀中)接着又成为我们的博士生,最后获得博士学位的仅有由我指导论文的芮和兵和张新发二人,任怀中中途退学自费出国留学去了。张新发于1994年因其博士论文获宝钢优秀论文一等奖,芮和兵获得博士学位后继续在科研上深耕且成就卓然,于2010年和2013年先后获国家杰出青年基金资助和上海市自然科学一等奖。我与王建磐于1991年同时被聘正教授,1992年同时获国务院特殊津贴,1993年又同时被国务院聘为博士生导师。

1992年7月我以日本学术振兴会会员的身份到日本的大阪大学数学系访问,为期十个月。期间,我出席分别在名古屋大学和东北大学召开的代数学专题会议并作大会报告,还先后访问了日本的上智大学、东京理工大学、新泻大学、广岛大学和京都大学等日本著名高校,结识了不少学术界同行,如庄司俊明、谷崎俊之等。印度资深代数学家Verma在我访日期间也到访大阪大学,与我一起乘新干线到仙台的东北大学出席会议,这是我与他唯一一次见面和近距离交谈。他曾给我发表在伦敦数学学会杂志的二篇文章写Review,对我引入的仿射外尔群元素的室形式和符号型概念及计数公式(n+2)n给予很高的评价。

我初到大阪大学数学系访问时还不会用TEX电脑软件编辑英文论文,因此写论文只能用最原始的英文打字机,论文中常用的希腊字母和图表都只能用手工添上。该数学系一位63岁名叫尾关英树的老教授得知这个情况后,请系里一位姓山根的中年副教授花了很多时间非常耐心地教会我用TEX电脑软件编辑英文论文,给我科研带来极大助力,我深深感谢这两位热心的日本友人。

广义Τ-不变量是由美国代数学家Vogan首先引入的关于考克斯特群左胞腔的一个不变量。但是广义Τ-不变量一般不是左胞腔的完全不变量。在访日期间,我定义了考克斯特群的左胞腔图,将广义Τ-不变量通过图的表示而具体化了。因此对于给定的考克斯特群,在同构的意义下作出其所有的左胞腔图就成为很有意义的事。访日期间我作出D4型仿射外尔群的所有左胞腔图和F4 型仿射外尔群的部分左胞腔图。回国后不久又作出F4型和C4型仿射外尔群的所有左胞腔图,还指导博士生张新发作出B4型仿射外尔群的所有左胞腔图。这样就将所有秩4仿射外尔群的左胞腔图全作出了。

我于1987年加入中国民主同盟,1992年加入中国共产党。1993年被数统系的何声武教授(他当时任民盟上海市副主委)推荐成为上海市政协委员,连任第八、九、十届共计三届, 前二届在民盟界别,后一届在科协界别,每个政协委员在任职之初都要参加短期培训以了解如何履职, 记得1993年9月中旬我参加新委员中的中共党员培训,地点在佘山,为期四天,主要是给参加培训的新委员摆正位置懂得参政议政什么该做什么不该做,通俗地讲就是要到位不越位,帮忙不添乱。 我努力履行自己的职责,自我评价是很尽心尽力。由于长期埋头科研,拙于演说,加上对于说话内容比较自律,不喜欢信口开河滔滔不绝,因此在公开场合发言不多。但是写政协提案还是能深思熟虑一言中的。1995年看到上海市所规划的七条地铁线全是在人民广场换乘的无圈线路,我就提出规划环线,分散换乘点的提案。1997年在视察听取静安寺重建项目时得知他们要用纯金打造16吨重的如来佛像时,我在提案里从安全角度提出不同意见,静安寺的反馈表示接受我的意见,但是究竟怎么做他们没有直接告诉我。2019年我以老教授协会的一员再访静安寺时发现他们改用16吨重的纯银打造了这个佛像。鉴于高校专业职称层级太粗不利于调动教师积极性的现状,我于2006年1月份向上海市教委提出设立高校专业职称多层分级制度的提案。上海市教委于当年4月派人到华东师大给我反馈意见,还特意先找到校人事处同我打招呼,告诉我上海市教委无权处理此事叫我不要过多纠缠而让他们能顺利通过,因为按照上海市提案办理原则,提案承办单位给出反馈意见后必须听取提案人反应,如果提案人不满意,他们必须继续办理直至提案人满意让他们通过为止。我对来人说上海市教委至少可以在上海市高校进行调研以支持我的意见并向教育部积极反映。来人只得给出同意这样做的承诺然后我才表示满意而让他们通过。在2006年下半年我接到上海市教委的来信告诉我教育部明年起将实施高校专业职称的多层分级制度。上海市教委是否将我的提案真的反映上去我不得而知,教育部决定实施该制度是否因为吸纳了我的意见我更不敢奢望。唯一感到欣慰的是我的提案确实点到了高校的痛处触及了问题的实质乃至与教育部的决定相吻合。我还有一个提案是完善公共场合的无障碍设施,以利于残障人士和行动不便老人的出行。这个提案的社会反响不错,以致在我2008年初即将卸任政协委员之际还有媒体专访让我谈谈实施该提案的前景。

2005年1月20日我在市委党校出席上海两会

1995年组合数学的国际权威、美国MIT的Stanley教授在其就任美国科学院院士的学术报告“Hyperplane arrangements, interval orders, and trees”里将我首创的仿射外尔群的符号型概念正式命名为“Shi arrangement”并将其与区间序和树的计数之间的关系进行了深入讨论。从1995年至今,研究Shi arrangement成为国际组合数学领域的研究热点而经久不衰。1995年我在陈省身院士的推荐下获求是科技基金会首届杰出青年学者奖, 奖金美元4万,以人民币形式给付。

1996年1月至7月我受邀在德国波恩的Max-Planck数学所(简称马普所)进行为期七个月的学术访问。马普所学术氛围很好,世界各地数学家往来陆续不断,张寿武、方复全等人都在那里相识。因地处城市中心,研究所办公空间狭窄, 每人安排使用一台电脑, 常有人被安排在过道里。 7月中旬由马普所资助到匈牙利的布达佩斯出席一个国际数学专题会议。我与在马普所访问的几个中国学者尚在久、尤建功、胡毅等一起在晚上乘火车从波恩出发,次日凌晨抵达奥地利首都维也纳,在维也纳游玩了一整天,晚上又乘火车到达布达佩斯。在火车上二次过海关验签证,第一次进入奥地利,第二次进入匈牙利,路上有点累,但是很开心。毕竟大家年龄都不太大,最年长的我也仅48周岁, 其他同行者连40周岁都不到。在布达佩斯遇到也来出席会议的北师大刘绍学教授,他刚从摩纳哥访问过来,虽已67岁, 看上去很精神。在布达佩斯开完会后回程仍乘火车,途径慕尼黑返回波恩。

1997年我以高级研究员的身份对澳大利亚悉尼大学数学系进行为期一年的访问,期间先后到墨尔本和堪培拉出席两次数学专题会议。悉尼大学主请我的是B.Howlett教授,他对考克斯特群及相关课题很有研究。我与他一起读关于有限复反射群的文章并开始那方面的研究, 算是对各自原先研究领域的一种拓广。有限复反射群的分类已于上世纪五十年代完成,它们比有限考克斯特群更广泛,但是仍保持很多共同性质:都由反射生成,都有根系和根图。考克斯特群的根系里包含正根系,在非考克斯特群的有限复反射群的根系里从没找到过正根系。我们将在根系里存在正根系这个性质称为正则性。于是满足正则性就成为有限复反射群里考克斯特群的一种本质特性, 也就把其它有限复反射群与考克斯特群区分开来。这是我与Howlett合作研究有限复反射群的第一个成果。

上世纪九十年代我在科研上除了前面提到的成果之外还做了以下几件事:一是在A型情形下和秩不大于4情形下证实了Lusztig关于仿射外尔群的双边胞腔偏序集与相应代数群的幂幺共轭类偏序集之间存在反序双射的猜想。 二是定义了经典型仿射外尔群元素的置换形式,并建立了其与室形式之间的转换关系。三是完成对正符号型的计数,也对考克斯特群的考克斯特元进行计数,前者源于正的符号型与正根系的序理想之间的双射关系,后者源于考克斯特元与考克斯特图的无圈定向之间的双射关系。建立这两种双射关系需要比较强的数学洞察力,由此导出的计数结果具有很高的应用价值,被引用次数分别达65和52之多。

1997年我被国家人事部与教委授予全国优秀留学回国人员称号。1999年我获上海市第六届科技精英称号,在华东师大,除了现任校长钱旭红(当时他在华东理工大学工作)与我同届获此殊荣外其他人至多获得科技精英提名奖。

1999年8月我被邀以访问教授身份到美国圣母大学数学系进行为期10个月的访问,在那里遇到正在该系攻读博士学位的陈愚。陈愚曾是1994年至1997年期间我在华东师大的博士生,他于1997年在华东师大获得博士学位后自费出国,到美国圣母大学数学系再攻读第二个代数专业的博士学位,导师是澳大利亚裔的副教授Matthew Dyer。我在圣母大学访问期间受到陈愚无微不至的照顾: 帮我租房,每天开车送我往来于住处和学校之间,我外出访问时他开车到机场迎送,还经常开车带我购物和在周边城市观景旅游。圣母大学的宗教气氛很浓,在那里学习的中国学生几乎都信了耶稣,我和陈愚也因此有机会作为教外友人参与他们的宗教活动, 例如, 1999年11月在芝加哥举行的由在美华人组织的很盛大的感恩节晚会。现在陈愚已是美国Idaho州立大学数学系的正教授,在那里成家立业多年。在圣母大学访问期间我有给他们的本科生和研究生上课的任务, 其中给博士生上课选用的教材是Humphreys著的书“Conjugacy classes in semisimple algebraic groups”, 陈愚也来听我的课。在讲课过程中我一旦遇到书里的问题就与Humphreys联系探讨,Humphreys从善如流,都能及时回复。在结束圣母大学访问之前我有幸受郜云和林己玄两位教授的邀请到加拿大的约克大学和不列颠哥伦比亚大学作短期访问讲学。在圣母大学访问期间我完成论文“Conjugacy Relation on Coxeter Elements”,2000年下半年我以访问教授身份先后访问德国的比勒菲尔特大学数学系和香港科技大学数学系,完成论文“Explicit formulae for the Brenti’s polynomials ga1,a2,...,ar”, 这两篇文章分别于2001年和2003年发表在美国杂志Advances in Mathematics上。在圣母大学访问期间我还完成论文“Certain imprimitive reflection groups and their generic versions”,该文于2002年发表在美国杂志Transactions of American Mathematical Society. 这是我研究复反射群的第二个成果。此后对复反射群的研究继续深入,刻画其反射序,导出元素的反射长度公式,对其各种表出进行分类,为此又独立发表了7篇系列文章, 还与博士生王丽合作发表论文2篇。这些开拓性的探索受到国际学术界同行的关注和频繁引用。

2004年10月第九届全国代数会议在黄山市召开,我在作大会报告

2001年6月上半月我应A.O.Morris教授之请到英国剑桥大学牛顿学院进行为期半个月的访问,期间到威尔斯大学出席为J.A.Green 教授75周岁祝寿而召开的学术会议。 会议期间我见到了16年未谋面的Carter教授。Carter那时已67周岁,人虽变老,仍很精神,他为我的学术报告作主持。祝寿宴会上我又见到了G.James教授, 他任杂志J. Algebra的编委十多年,我投该杂志的文章都是直接发给他的,他对我非常友好,在我的记忆里我发的文章在他手里既没被耽搁也没被拒载过。我还见到 Gus.Lehrer和Srinivasan两位教授,他俩都是J.A.Green教授最早的博士生,在祝寿会上坐在其导师身边,非常显眼。我与他俩在学术上都有密切的交往。 在牛顿学院我见到了印度裔的R. Green博士,他比我小十多岁,曾是Carter教授的博士生,当时正在研究考克斯特群的fully commutative element(译作“完全交换元素”)及其所在的双边胞腔的性质。R.Green在我赴英之前就同我约定,要讨论由完全交换元素组成的集合在哪些考克斯特群里构成双边胞腔之并这个问题。我同R.Green进行了充分的讨论。回国后我为此发表了四篇相关论文,比较圆满地解决了他提出的问题。

2000年暑假期间在曹先生的支持下,由汪振华创办的燕托计算机公司发起成立网络安全研究所,参加者除了燕托公司外还有华东师大数学系和同济大学数学系的一些老师,所长陈志杰,副所长汪振华。研究所讨论的主要课题是数字签名,主要数学工具是密码学。汪振华是曹先生、王建磐和我三人于1988年共同招收的硕士生,1991年获得硕士学位后接着报考我们的博士生。他专业考试成绩合格,但是体检一关被卡住了,因他患有小脑萎缩症。他自强不息,自己创业成立了燕托计算机公司,得到社会力量帮助是他创业成功的一个因素。研究所成立初期,出席活动的人员流动性很大,后来渐渐固定下来了,主要人员除了正副所长外有曹锡华,陆洪文,叶家琛,时俭益,沈纯理,刘治国,杨思熳,钱海峰。曹先生不仅出钱资助研究所的活动,还在苏州大学召开的全国代数会议上积极宣传,呼吁大家重视网络安全方面的研究。研究所除了定期集中讨论外,也在杂志上发表了不少相关文章,数字签章是其主要成果,已在一些政府部门使用。研究所的活动坚持了很多年,汪振华的妻子周海燕对于公司和研究所的运作多方策划,起到了关键作用。对于我个人而言,由于参加了网络安全研究所的活动,学到了一些关于密码学的知识,数学系要求我给二年级本科生主讲密码学课程,从2002年至2005年一共讲了4次,每次一个学期。后因杨思熳调进数学系,我就把这项工作移交给他做了。

自2002年至2006年我经陈省身和万哲先两位院士的推荐任南开大学组合数学中心的特聘讲座教授,这五年期间我每年平均有2至3个月在那里工作并主讲一门课。在组合数学中心我见到来自法国的A. Lascoux教授,他是位很有学问且热情友好的学者,1987年我去法国出席会议时就曾见到他,那时他对我讲了很多关于组合数学的内容。我与他在南开大学重见时他又向我介绍了对称群的Yang-Baxter基,引起我极大兴趣。于是我就将Yang-Baxter基的概念推广到一般的考克斯特群,获得成功,文章于2004年发表在英国伦敦数学学会杂志上。2004年七、八月间,组合数学中心召开国际数学会议,请来不少国际上著名的学者,如美国科学院院士R. P. Stanley, G. E. Andrews,等等。由于陈省身先生在国际数学界的崇高威望和极佳人缘,由组合数学中心主任陈永川教授组织,与会的国外学者和组合数学中心的老师相约于8月1日下午一起到陈省身先生住处去拜访和座谈,侯自新校长稍后也赶来参加。大家在会客厅里边吃点心边随意交谈,那些年逾花甲乃至年过古稀的国外学者都以学界晚辈的姿态向陈先生表示慰问和敬意,并请教各种问题,其中包括请陈先生预测今后国际数学走向这样的大问题。陈先生的回答既诙谐有趣又留有余地,表现出极高的数学素养和宽博视野。四个月后的12月3日陈先生以93高龄驾鹤仙逝,那个下午在陈先生住处会客厅里座谈的情景给我留下了难忘的永久记忆。

2004年8月1日下午在南开大学陈省身住处客厅里座谈

右起:第二R.P.Stanley院士、第四陈省身院士、第六G.E.Andrews院士、第七时俭益、中间背对着镜头的是组合中心主任陈永川教授

2001年12月中旬我应邀出席在台北市圆山饭店举办的国际华人数学家大会。这是我第一次到台湾参加学术活动,见到了来自世界各地的不少数学家。台湾大学数学系的康明昌教授对我很热情,特意请我到台湾大学参观。康明昌教授于1948年在台湾出生,与我同庚,他在美国芝加哥大学取得博士学位,在台湾数学界颇有声望。2003年和2005年他先后两次邀请我访问台湾大学,总时逾半年,与我一起讨论有限本原线性群的分类问题。该课题由邱成栋教授提出,北京大学的张继平和台湾的俞勇一起参加。2009年我们五人在日本数学学会杂志上合作发表了题为“Some primitive linear groups of prime degree”的论文。在台湾期间我被邀先后到台北的淡江大学、嘉义的中正大学、高雄的中山大学和台南的成功大学访问并作学术报告。在我访台期间,台湾政治生态的主流还是反台独的,街头上张贴着很多反台独的标语,甚至还有高唱红歌在街头一驶而过的装有高音喇叭的宣传车。有一次我在街上问路,遇到一位七十多岁的国民党退休老兵,他有亲人在北京,他说两岸如能统一该多好,他的探亲之路也能顺畅得多。 我访台期间与我妻的住在高雄的舅父母一家保持联系与往来,他们的政治倾向与国民党一致,都反台独,曾多次回大陆探亲和旅游,我们在大陆也多次接待过他们。据说现在台湾的政治生态差多了。我妻有位在台湾出生现定居美国的表姐,2020年1月11日专程去台湾投票选“总统”,她是支持国民党的,回美国途中在上海转机,在我家住了几天。我同她谈及台湾政治,她一副疑虑重重戒心很深的表情,显示出彼此间难以逾越的政治鸿沟。

2012年和2013年的两个秋季学期,我被武汉大学数学系主任陈化教授请去给该系本科二年级的弘毅班(即由尖子生组成的教学班,约25人左右)主讲“近世代数”课, 每周六课时。此外还要主持该系高年级本科生的题为“有限群表示论”讨论班,每周一次约二课时, 出席讨论班的是青年教师和一些尖子生。武汉大学的尖子生比华东师大的尖子生学业水平高,这也很自然,他们的高考录取分数线较高。武汉大学校园很大,内有珞珈山,外临东湖,校园各处分片栽有梅花、桃花、樱花、桂花,按季开放,景色秀美。华中师范大学同武汉大学很近,仅一公里不到的距离。那里有我熟悉的同行,如樊恽等,我常有机会去那里进行学术交流或作报告。 武汉是辛亥革命的首义之地,有很多革命遗迹可供参观瞻仰。另外,武汉正大搞城市建设, 到处开工挖土,外出逛城满眼建设工地尘土飞扬不大舒服, 当然这些都是暂时的,将换来城市现代化环境的根本改善。

2010年后我将科研重点转移到多参数黑克代数的表示方面。 Lusztig于2003年出版题为“Hecke Algebras with unequal parameters”的专著, 将考克斯特群上的胞腔理论由单参数情形推广到多参数情形。一般来说,多参数情形下的胞腔所提供的黑克代数表示的结构更精细因而更实用。 Lusztig在书里提出了15个猜想试图将在单参数情况下成立的结论平行地推广到多参数情形。书中对在胞腔理论里起关键作用的a函数也提出了一个猜想试图用其在有限抛物子群上的值来决定它的一般值。 由于所提问题的难度较大,Lusztig的这本书出版之后很少有人跟进研究。我在考克斯特群的胞腔研究方面一直处于国际领先水平,因此决定率先迎难而上。 2010年暑假期间我试图证实Lusztig关于a函数的猜想,但是作了很多尝试都不成功。于是就换个角度思考,结果在证明过不去的地方找到了一个反例,说明Lusztig的这个猜想一般不成立。于是将Lusztig的猜想进行改造, 提出我自己的猜想,有一大批实例支持我的猜想。这就是我于2010年在美国代数学杂志上所发表文章的主要内容。Lusztig在多参数情形下的15个猜想在拟分裂情形下(这是特殊的多参数情形)被他证明是成立的。即使在单参数情形Cn、Bn型仿射外尔群的胞腔当n大于4时也没有被刻画清楚。我和我指导的三位博士生黄谦、岳明仕、米倩倩刻画拟分裂情形下Cn、Bn型仿射外尔群的胞腔, 取得了很大进展。关于Cn型的主要成果包含在我本人的三篇论文及我和黄谦合写的一篇论文里,它们都发表在2013至2015年美国的代数学杂志上;关于Bn型的成果包含在我和米倩倩合写的论文里,发表在2015年美国的代数学通讯上; 而岳明仕的7篇论文也是关于Cn型的,先后发表在国内的一些核心刊物上。我于2014年发表在代数学杂志的一篇论文用组合工具tabloid刻画了Cn型仿射外尔群的一些左胞腔,并证明其连通性,论文的审稿人写道“…… the technical level of the combinatorial argument developed by the author is very high. Only few people currently working in the area would be able to carry out this task, and the author does it with a lot of skill and care.”

此外,我和我的博士生杨高合作研究具有完全图的带权考克斯特群的胞腔理论。对于带权的泛考克斯特群W(一种特殊的具有完全图的考克斯特群),刻画了W的所有胞腔,且证明Lusztig的15个猜想对于W成立。对于一般具有完全图的带权考克斯特群,证明了它的a函数是有界的,在该情形下证实了Lusztig的有关猜想。

将元素的简约表达式写成规范形状对于刻画具有完全图的带权考克斯特群的胞腔至关重要。我对于具有完全图的考克斯特群元素的简约表达式进行了精确刻画,其成果包含在二篇论文里,其中一篇发表在2015年美国的Advances in Mathematics,另一篇在2018年的Journal of Combinatorial Theory (Series A)。这些结果被席南华院士的博士生谢迅引用而证明了Lusztig的15个猜想对于具有完全图的带权考克斯特群成立,文章发表在2021年美国的Advances in Mathematics。

对于一般仿射外尔群Wa,我于1988年刻画过Wa的最低双边胞腔及其所含的左胞腔,证明Wa所含左胞腔的个数恰等于对应外尔群W0的阶数|W0|。 2011年在美国的代数学杂志上我发表论文刻画Wa的次低双边胞腔Ω,证明Ω所含左胞腔的个数不大于|W0|/2,且猜想其实际个数恰等于|W0|/2。该猜想的证明很难,至今只对A、B、F4、G2这些型的仿射外尔群证实了该猜想,其中对于B型仿射外尔群的结论还是在退休后的2020年才做出。对于C、D、Ek(k=6,7,8)型仿射外尔群该猜想仍未被证实。Lusztig很支持我研究Wa的次低双边胞腔,认为我的猜想应当成立,结论很重要。

自1995年Stanley正式命名以来,研究Shi arrangement成为国际组合数学的热点课题。一批数学家如Athanasiadis、Terao、 Postnikov、Panyushev、Ram、Ardila、Chapoton、Ehrenborg、Sommers、Fishel、Yoshinaga、Armstrong、Nathan等都在研究Shi Arrangement, 还有的在研究仿射外尔群元素的室形式、左胞腔图,及其它几何、代数、拓扑和组合技巧,其中Athanasiadis和Terao各写了十余篇这方面的文章, Athanasiadis在论文“A simple bijection for the regions of the Shi arrangement of hyperplanes”(Discrete Math.,204(1999),27—39)里写道:“Since Shi’s work, the arrangement has continued to appear in the context of affine Weyl groups, as an object of independent interest in enumerative combinatorics, as a particular nice example where old and new techniques from the theory of hyperplane arrangement apply and more recently, in the context of representations of affine Hecke algebras”.

Ram在纪念Verma的文章“D-N. Verma(1933—2012):A memory(http://www.ms.unimelb.edu.au/~ram/publications.html)里写道:“I remember sitting with Verma on the bus during an excursion on the free afternoon at a conference in Magdeburg in 1998 when he explained to me how the Pittie-Steinberg-Hulsurkar basis for K-theory of flag varieties was the same as the Shi arrangement. This is another example that has powerfully shaped my view of mathematics. … Verma’s last email to me was stimulated by the recent passing of our mutual good friend Harish Pittie. This had motivated him to think again about the Pittie-Steinberg-Hulsurkar picture and the Shi arrangement and its relationships to various structures. His extensive email has many paragraphs on this. Of course he is right, this is fundamentally connected to the Kazhdan-Lusztig theory of affine Weyl groups, cohomology and quantum cohomology of flag varieties, the moduli of stable vector bundles, conformal blocks, the Chevalley-Shephard-Todd theorem, the Knizhnik-Zamolodchikov connection, the moduli space of Riemann surfaces with marked points, the Verlinde formulas, and, in his words, the ‘Magical Expansion Formulae’”。

目前从Shi arrangement的概念又衍生出m-Shi、m-extended Shi、 G-Shi、Ish、ideal-Shi、Shi threshold、Extended Shi, Shi-Catalan,Shi-like 等诸多新arrangement,还有Shi formula, Shi vector, Shi alcove, Shi chamber, Shi region, Shi planes, Shi hyperplane, affine Shi hyperplane, Shi tableau, Shi tabloid, inverse Shi,Shi move, Shi graph, Shi tree, Shi variety, Shi relation, Shi poset, Shi's algorithm,Shi correspondence,Shi statistics, inverse Shi statistic, Shi descendants,Shi genealogy等几何、代数、组合和拓朴概念,导致很多跨领域的多方位研究,近年来势头正盛,在“Math.Reviews”里标题里含有“Shi”字样的相关论文就能轻易搜索出40篇。日本数学家Terao于2016年在上海交大出席国际组合数学会议时主动与我联系,要求见面并合影。近年来在仿射外尔群元素的室形式、符号型、左胞腔图、复反射群以及多参数情形下的胞腔等方面主动同我交流或求教于我的国际同行也陆续不断。我的国际学术影响力不因我的退休而告终,这是四十余年来我在数学领域辛勤耕耘不懈努力的自然结果。2019年10月,我有幸获得庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章。天道酬勤,一路走来实属不易, 不少学术界前辈在关键时刻鼎立相助,如得天佑,致有今日之成就。 唯有深怀感恩之心,砥砺前行,不敢稍有懈怠。

2019年10月我获庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章(在华东师大科技处)